Von Karlburg nach Salz – Interdisziplinäre Studien zu den Wasserwegen Mittelmain und Fränkische Saale im Früh‐ und Hochmittelalter

Ende Juni konnte der zweite Band der Reihe „Interdisziplinäre Forschungen zur Königspfalz Salz“ präsentiert werden. In dieser mehrbändigen Publikationsreihe werden nach und nach alle Forschungsergebnisse veröffentlicht, die bislang erarbeitet wurden.

Der erste Band dieser Reihe „Interdisziplinäre Forschungen zur Königspfalz Salz“ mit dem Titel „Siedlung – Landschaft – Wirtschaft: Aktuelle Forschungen im frühmittelalterlichen Pfalzgebiet Salz (Unterfranken)“, erschien im letzten Jahr. Darin wurden verschiedene Einzeluntersuchungen vorgestellt, die wichtige Bausteine liefern, um das Gesamtkonstrukt „Pfalz Salz“ zu rekonstruieren und besser zu verstehen.

Nun wurde dank der Unterstützung der Stadt Bad Neustadt der zweite Band der Reihe vorgelegt. Es handelt sich um Drucklegung der Dissertation von Andreas Wunschel mit dem Titel „Von Karlburg nach Salz – Interdisziplinäre Studien zu den Wasserwegen Mittelmain und Fränkische Saale im Früh‐ und Hochmittelalter“.

Flusstäler sind von jeher Gunsträume und Erschließungsachsen von Landschaften, das gilt für den großen Fluss Main und die kleine Fränkische Saale gleichermaßen. An beiden Gewässern finden sich bedeutende Siedlungszentren des Früh- und Hochmittelalters – zwei davon sind Karlburg am Main und die Königspfalz Salz an der Fränkischen Saale. Die vorliegende Studie geht der Frage nach, wie sich die Anbindung dieser beiden Siedlungskomplexe an die Wasserwege gestaltet hat, also im weitesten Sinne die „Häfen“, als Schnittstellen von Verkehrs- und Kommunikationsnetzwerken an Land und zu Wasser.

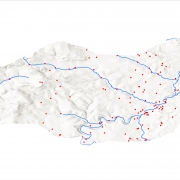

Neben der Analyse von LiDAR-Scans, archäologischen Luftbildbefunden und historischen Karten standen die gezielte Durchführung von großflächigen geophysikalischen Prospektionen, geomorphologischen bzw. sedimentologischen und unterwasserarchäologischen Untersuchungen, Begehungen sowie die Auswertung und Durchführung archäologischer Grabungen im Vordergrund. Die Gewinnung, Zusammenführung und Interpretation der gewonnenen Daten erfolgte unter Einbeziehung zahlreicher Wissenschaftler der Fachdisziplinen Geographie und Geophysik, die das Werk durch ergänzende Begleitbeiträge bereichern.

Abschließend wird der Versuch unternommen, die Kulturlandschaftsgenese im Umfeld der Wasserwege Mittelmain und Fränkischer Saale zwischen den beiden Studiengebieten vom 6. bis zum 13. Jahrhundert näher zu beleuchten. Dabei wurden verschiedene Faktoren wie Herrschaft, Siedlungen, Befestigungen, Produktionsorte und Verkehrswege in den Fokus gerückt.

Das Buch ist im Verlag Beier & Beran erschienen und kann dort oder bei der Universität Jena – Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte bestellt werden. In Bad Neustadt ist der Band im Hauptamt und bei Papier Schmitt erhältlich.